鉄筋の重ね継手

鉄筋コンクリートに入っている鉄筋の話。

繋げる時のルールがあって、それをきちんと理解していないと、強度に影響するんです。

鉄筋の重ね継手とは?

2本の鉄筋を定められた長さで重ね合わせ、1本の鉄筋と同じ性能を発揮させる方法の事です。

ではなぜ鉄筋の重ね継手が必要なのか?

鉄筋の長さは、基本的に最大で12mまでの製品しかありません。

しかし、建設現場で作られる鉄筋コンクリート構造物には12mを超える長さの鉄筋が必要となる場合があります。

そんな時は、鉄筋を足して必要な長さになるように鉄筋を分割するのですが、そのまま分割した鉄筋を突き合せただけだと、コンクリートの付着が弱いし、1本の鉄筋と同じ性能にはなりません。

そこで、分割した鉄筋を一定の長さ重ね合わせる事で、重ね合わせた部分のコンクリートの付着力を上げて、1本の鉄筋と同等の性能を発揮させることが出来る重ね継手をするんです。

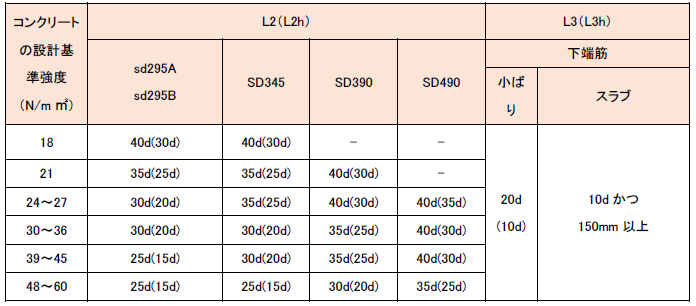

鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの強度や鉄筋の強度、鉄筋径によって決められています。

また、フック(鉄筋を折曲げ加工)を付けることによりコンクリートの付着力が増し、継ぎ手の長さは通常よりも短くなります。

※dは鉄筋径のこと

例えば、40d=40×D13=520㎜となります。

あと注意しなければいけないのが、継手の配置について。

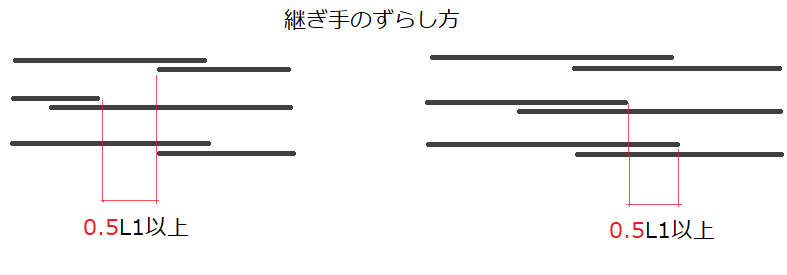

重ね継ぎ手のずらし方は、上記の図のように0.5L1以上ずらさなければいけません。(どちらのずらし方でも構いません。)

なお、フック付きの継ぎ手の場合も同様のずらし方でOKです。

※D13の鉄筋のラップ長が40dだった場合、L1=520となり、0.5L1は260となります。

ちなみに、継ぎ手位置が同じ位置に並ぶことを「いも継ぎ手」といい、継ぎ手が一箇所に集中することにより構造物全体の強度が低下するため、原則いも継ぎ手は行ってはいけません。

鉄筋の継ぎ手の方法には、重ね継ぎ手以外に「圧接継手」「機械式継手」などもありますが、2つの鉄筋を1つに繋げるという事は、元々1本の鉄筋よりも強度的に不安な部分になるという事になります。

そのため、鉄筋の継手を行う場合には、継手位置のずらし方(ずらす距離)や、継手の長さなどの決められたルールをしっかり守ることが大切になってきます。

----------------------------------------------

ブログランキングに参加しています。ポチっとして頂けるととても励みになります。

応援宜しくお願い致します。m(_ _"m)